昨日(2024年2月8日)、行われました『保健センター増築及び複合施設整備 基本設計書 』(以下、増築計画)に関する全員協議会が行われましたのでその概要をご報告いたします。

*全員協議会とは、市政上の重要な問題について検討するために、必要に応じて議員全員が集まって開かれる会議をいいます。

今回の全員協議会は小美濃市長から議員の意見を聞きたい という要望のもと開催されました。小美濃市長は「議員の意見を聞いたうえで、この事業をどうするか私が判断して、できるだけ早く報告する

これまでの松下市政では、多くの事業について議員に相談することなく「ありき」で進められてきましたが、市民の代表である議員の意見を聞きたいという小美濃市長の姿勢は高く評価できる ものと考えています。

1.これまでの経緯の概要 本件は、松下市長時代の令和4年2月に、「事業計画なく建築ありきで40億円という多額の税金が投入される保険センターの増築計画 」について行政報告があったことが問題の始まりといえます。 *過去保健センターについて執筆したレポートはこちらをクリック

この行政報告は議会で議論される中で、この増築計画には問題があるとして予算に対して議会から「基本設計の予算執行に当たっては、基本計画案の議会への報告等、議論を尽くす場を求める 。」という意見がつけられるものとなりました。

その後、松下市政において有識者懇談会、近隣説明会、全員協議会が行われましたが、私は出席したものの、「増築ありき」の議論に終始していたと認識しています。

また、議会への報告時には、資材高騰がある中で「事業費はいくらか?」と常に尋ねましたが、「今は分からない 状況でした。

2.増築計画の主な3つの問題点 様々問題がありますが、この増築計画の問題点として主な問題点を3つ挙げると次の内容となります。

そもそも40億円をかけて4000㎡を増築するというのに事業計画がなく進められようとしたのですが、検討した結果として示されたスペースには、エントランスフロアに900㎡、多目的スペースに600㎡が含まれること 保健センターの事業の在り方についても、昭和62年に建設された時点とは大きく変わっています。今後の保健センターの在り方についてスクラップアンドビルドの検討をして、「増築ありきでない」議論が必要だった 資材高騰によって「この建設費用がいくらになるのか 武蔵野市の財政状況を踏まえると、資材高騰で建設費用が大きく増加する中で、子どもたちのためにも学校の建築計画をしっかりと議論して確定することを最優先にするべきであった

3.公表された事業費は当初より大きく増加して『70億円』 これまで一切公表されなかった事業費ですが、今回初めて当初と比較すると1.75倍となる『70億円』

私は十分なスクラップアンドビルドの議論がされないまま40億円の税金が投入されるのも反対でしたが、市民の代表として70億円の事業費増築計画を容認することは絶対できません

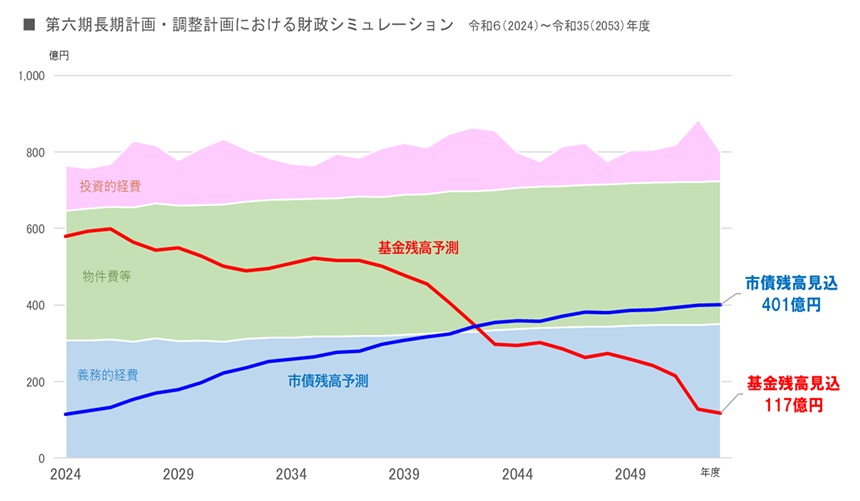

そもそも武蔵野市は第6期長期調整計画で下記表の30年間の長期財政シミュレーションを示しています。

しかし、この長期財政シミュレーションは、歳入と歳出を見た結果、2053年においても117億円の基金残高があり財政的に問題ないようにも見えますが、内容については次の問題があります。

税収の算出において、 武蔵野市の将来人口推計は、人口が2053年に現在の14.8万人から16.1万人に増えるという楽観的シナリオ 吉祥寺駅や三鷹駅の再整備、都営水道一元化など大型の事業についてその事業費が織り込まれていない 公共施設等の再整備費用として、第6期長期計画の3000億円に対して1.2倍の3600億円しか織り込んでいない 。 そのうえで「公共施設の大更新期を基金が枯渇することなく乗り切れる見通しが確認できた

現状であるならば、この長期財政シミュレーションにおいて、第6期長期計画で見積もった3,000億円のさらに3割増しとなる900億円の財政負担が増加すると予想されます。900億円の財政負担が増えれば「基金が枯渇することなく乗り切れる」ということにはなりません

私は、 ①この財政的な問題が明らかになっている状況 において、保健センターの増築を優先するべきではない

この全員協議会においては、「900億円も財政負担が増加する可能性のある中、まずは学校改築問題を前に進めるべきであり、この保健センターについては、いったん立ち止まり、あり方をしっかり議論してから、学校改築について議論されたのちに、保健センターをどうするか決定して前に進めるべき 」と私は主張しました。

900億円の財政負担は武蔵野市の基金の枯渇を早い段階でもたらすことになり、将来において財政問題が生じることになると予想されます。保健センターの増築計画だけではなく、今後の財政運営において、市は誠実にこの影響と向き合って必要な行財政改革を進めなくてはなりません 。

4.他の議員の意見

今回の全員協議会では、多くの議員によって様々な議論が行われ、有意義なものであったと感じています。

その中で、自由民主・市民クラブの議員は、本計画について全員が「いったん立ち止まるべき」

また、多数の議員がやはり「いったん立ち止まるべき」という主張でした。「いったん立ち止まるべき」という主張が『民意』だったと認識しています。

今後の小美濃市長の『英断』を期待したい

2024年2月9日 武蔵野市議会議員 小林まさよし